明篤學舎のメソッド

明篤學舎のメソッド

結果につながる明篤學舎の六カ条

明篤學舎 西 康隆

大学を卒業し、集団塾の仕事を始めた3年目くらいから、受講する生徒から「わかりやすい」と言われるようになったと記憶しています。最近では「今まで教わった先生の中で1番わかりやすい」と言われることもあり、さらに受け持った生徒たちはみんな自身の過去最高の成績を更新してくれるようになってきました。

ところで、わかりやすい授業とはどんな授業でしょうか?

実は、ただ単純に生徒に「わかりやすい」と思ってもらうことはとても容易です。次の3つを実践すればいいのです。

- 少ない知識をゆっくり教える

- 難しい知識は省く

- きれいな板書を書く

私は明篤學舎を開業するにあたり、会社を退職し、今度は家庭教師や個別指導を提供する他塾さんのアルバイトをいくつも掛け持ちして個別指導技術の研鑽に励みました。塾のアルバイトとして一緒に働くメンバーは、昔と違い私よりご年配のベテラン層が増えたように見えましたが、それでもやはり大学生が多く活躍していました。その大学生達に交じり授業をし、その傍らで彼らの授業も見聞きしていました。個別指導塾というのは、個別ブースで仕切りを作ってはいるものの、1つの空間に集まっていくつもの授業が同時進行で行われます。だから周囲の授業の様子がよくわかるのです(にぎやかすぎるときもありますが…)。そこで授業をしている学生達は学生と侮るなかれ、でした。上記の3点の力加減を上手に調節できている方が多く、生徒と近い年齢であることもあいまって、とてもフレンドリーに授業が進行していました。

しかし「わかりやすい」では終わらせない「結果につながる授業」となれば話はまったく別です。フレンドリーな雰囲気は生徒に甘えが生じ、講師も宿題や確認テストなどの学習進捗管理が疎かになっていくケースが多々見受けられました。そして近年競争が激化している中学受験生にとっては上記1~3はむしろ弊害となることがほとんどでした。

なぜならば「1」は授業の進度を遅らせ、「2」は知識のカバー率を下げ、「3」は覚えた気になって終わるだけになる可能性があるからです。

「1」の授業は1回の授業で学べることが少なくなり、大変コスパが悪くなります。「2」の授業を受けた生徒は、難しい知識も教わった生徒に差をつけられ、難関受験では合格が遠のきます。そして「3」の授業は「見かけ倒し」になりがちです。なぜなら、ノートを「書いた」ことで生徒は満足し、「書いてあるノート」を持って帰ってきたことで保護者が満足し、授業の中身が問われずその生徒にとって本当に大切なことが行われていたかどうかを検証せずに終わってしまうことがあるからです。

また、科目を問わず、生徒を混乱させないようにあえて難しいことは教えないという「2」の方針を好んで選択する先生もいらっしゃいます。しかし、それはおそらくその先生が「国語をしっかり教えたことがない」ことに起因していると考えられます。

国語を教える先生は、わかりにくい日本語をわかりやすい日本語で教えることが仕事のようなものです。「日本語がわからない」と言っている生徒に「日本語で教える」わけですから、普通に教えては解決不可能です。その生徒が根本的に理解できていないポイントをシビアに追求して特定できない限り、解説の突破口が見いだせないのです。これが他の教科であれば、難しい知識がわからないという悩みであれば、具体性を持たせてかみ砕いて教えることで大半が解決できるでしょう。しかし、国語の場合は「知識が難しいからわからない」のではなく「言っていることがわからない」「どう答えればいいかわからない」わけですから、より生徒ごとに個別のアプローチが必須となり、本人の脳内に本文の語義や筆者の主張、小説のテーマなどが届いていない理由を紐解いて解決していくという、非常に繊細で根気のいる対話が要求されるのです。この一連の流れを経験したことがないと、その領域に踏み込まず、「生徒が混乱するからあえて教えない」という選択を取らざるを得なくなるわけです。私自身も英語だけとか、数学だけとか、国語以外の何か1科目を教えているだけだったならば、踏み込むことがなかった領域だったのではないかと感じております。

さらに、「3」についても意見が分かれるところでしょう。ただこれはサービスを受ける人(生徒)とお金を払う人(保護者)を異にするこの業界ならではのことで、多くの塾が講師研修時のマニュアルにおいて「きれいなノートを生徒に持ち帰らせて保護者を安心させましょう」と、営業ノウハウとして推奨しているという事実もあることを是非知っておいてほしいところです。

そもそも、板書時間は授業時間を圧迫します。必要最低限にとどめてこそ効果があるものです。また生徒がきれいに書きあがった板書ノートを見て、勉強した気になって終わっては本末転倒です。もちろん、覚えるべきことを明解に整理することはとても大切です。ただ知識は人に整理してもらうだけではなく、自分の脳で整理してこそ最終的にテストにおける強固な正答再現力を発揮できるようになるのです。

また、国語の授業は「対話」であり「書写」ではないと考えています。上記の通り、国語のニガテは生徒の脳内に潜んでいるため、それをあぶりだす「対話」こそがもっとも効果が上がる授業となるのです。

最後に、受験合格上何より大切なのが「過去問に対する意識」です。明篤學舎は中学・高校・大学受験の過去問を取り揃えております(特に大学受験が一番多くその蔵書数は1,000冊を超えます)。生徒一人ひとりの志望校に合った指導をするためには、その生徒がゴールに掲げている志望校の過去問難度と本人の現状とのギャップを見極める力が必要です。そしてそのギャップを見極めそのギャップを埋めるための対応策を提示できなければなりません。この過去問研究まで手を伸ばすアルバイトの学生さんはなかなかいらっしゃいません。いらっしゃったとしても、ゴールから逆算した学習計画を生徒に提示するところまでは難しいようです。

また提示できたとしても、進捗管理と自習指導がおろそかになりがちです。指示はするけど、やったかどうかは本人任せになるのです。この管理・指導は生徒との信頼関係が重要です。そしてそれは、生徒に「この先生の言うことなら聞こう」と思ってもらえる接し方の積み重ねで成り立ちます。この信頼関係が成り立っていないと、生徒は平気で指示した宿題を忘れ、指示した復習をさぼり、一緒に作った学習計画に遅れが生じても危機感を抱かず、結果として成績が低迷して志望校合格が遠のくのです。生徒と年が近い学生さんですと、どうしても生徒と友達感覚になりがちです。だから、その生徒が宿題を忘れても、復習をさぼっても、厳しく指導・管理するということが難しいのでしょう。

さて、本題に入ります。明篤學舎は個人塾です。私一人の個人塾です。組織ではありません。よって学生アルバイトもいません。多くの先生と、多くの教室拠点を抱えているわけではありませんし、そうしたいとも思っておりません。よってアルバイトの人件費をまかなうために本来不必要な季節講習会を設定することもありません。また私の上に生徒数の目標値(言ってしまえば売り上げ目標)を掲げて圧力をかけてくる中間管理職もいません(笑)。つまり私は、塾業界に生きる組織体が常識的におこなっているあらゆる営業戦略上の方針に縛られる必要がない存在なのです。そして、だからこそ、できることがあります。

それは、生徒にとって本当に必要なことに集中すること。結果につながる授業と指導を提供していくこと。そういう一見当たり前のことを、当たり前のように追い求める姿勢を何より大切にしていきたいと考えております。

そこで、明篤學舎では以下の六カ条を念頭に置いて授業を進めていきます。

- 生徒の理解度を把握してゼロから説明する

- 難しい知識こそ具体性をもたせて逃げずに教えきる

- 板書は必要最低限にとどめる

- 自学自習で演習問題に取り組めるラインまで教えて自主性を育てる

- 演習の進捗を確認し正答再現力をチェックする

- 生徒と過去問のギャップを埋めていく

なぜ国語を重視するのか

文を正しく読み、正確に情報を得る力はあらゆる学問への道を開いてくれると信じています。なぜならば、今やどの分野の学問にも大抵は教科書が用意されており、その教科書は当然ながら文で書かれているからです。将来生徒たちがどんなことに興味を持っても、迷わず勉強できるようになってほしいと考えています。そしてこれはいかにAI技術が発展しようとも、数学的な四則演算で膨大な情報量を処理することしかできないAI技術には習得不可な力であることは明らかです。令和の時代に開業する明篤學舎が国語の指導を大変重視している理由はそこにあります。

中学受験(指導科目:国語・社会・英語)

- 指導教科:国語・社会・英語から1つ

- 形態:1対1の完全個別指導

- 曜日:土・日(定員制)※空き状況をお問い合わせください

- 授業:1回70分/月4回

- (国語は解説中心です。事前に問題を解いて授業に臨んでもらいます)

- 料金:¥45,000(税込)

生徒本人に過去最高成績を更新させるメソッドとは

メソッドとは、解決策です。その解決策も、原因がわからなければ生み出せません。国語以外の科目であれば、単元別学習の積み重ねで学習が進んでいきます。ですから、たとえどこかの単元が苦手になっても、その単元の理解を深められれば成績は安定します。また、単元学習中の塾内模試でも、その出題範囲を集中的に学習すれば偏差値を出すことができます。

それに対して、国語の文章読解は単元学習の積み重ねではありません。漢字語句や文法などの知識問題を除けば、単元ではなく文章の「ジャンル(論説・小説・随筆など)」があるだけです。そしてその文章題はいつでも試験範囲のない「総合問題」です。何がわかっていないのか、どこから手をつければよいのか、保護者の方も苦手の原因が探りにくいでしょう。

ここでは国語が苦手になる原因について、よく言われる「言葉を知らないから」などの知識的な原因を抜きにして、私がこれまで対応してきた生徒たちの「苦手の原因と明篤學舎での対応」について述べたいと思います。もちろんすべてを挙げることはできません。ただ、一部ではあっても、これまで私が国語を苦手とする生徒と真摯に向き合い、改善策を模索してきた姿勢を感じていただけるのではないかと考えております。

なお、中学受験と題していますが、高校・大学受験生で国語が苦手な生徒にもあてはまるケースもありました。

- その1 そもそも黙読が雑

-

国語が苦手という中学受験の小学生(特に男子)の場合は、真っ先にこれを疑ってください。圧倒的に多い原因です。「1回音読させたり、大人が隣で読み聞かせたりすると理解するのに、黙読だと何回読み返させても簡単な情報すら読み取れない」タイプです。それはただ単純に「黙読が雑」なのです。

「え?そんな基本的なところでうちの子つまずいているの?」と驚かれる親御さんは多いでしょう。ただ、よくよく考えてください。1度でもお子さんに「ちゃんと文字を読みなさい」と実際に注意をしたことがあるでしょうか。言われてみると、意外にないはずです。なぜならば「当たり前すぎるから」です。国語のテストは「文章読解」なのですから「そんなことはやって当然」と、「大人は」考えているからです。

けれども、大人の当たり前と子どもの当たり前は違います。本を読み慣れてない子どもにとっては、文字を読むことは「面倒くさい」というのが「彼らの当たり前」なのです。子どもにとっても「ちゃんと読む」ことが当たり前のこととなるようにするためには、大人から日ごろ当たり前のように、当たり前のことを伝え続けていくことがとても大切だと実感しています。そうすることで成長のきっかけを手にする子もいるものです。

ただし、いかに雑な読み方をしているかを本人に自覚させるにはコツがあります。簡単に言えば、読後に本文の内容を想起させる発問をすればよいのです。つまり「本文を交えた生徒との対話」です。これは個別指導でなければ難しいでしょうし、そもそも生徒が「読み取れなさそうな箇所」を予測し、そこに照準を合わせた適切な発問ができる力量が講師側にも求められます。

- その2 問題文以前に設問文を理解していない

-

国語という教科には「問われたことに対して答えるコミュニケーション力の養成をする科目」の側面があるようです。「問に対して答えていない」あるいは「答えたつもりになっている」ことが特に記述の誤答に多く見受けられます。

- ・「なぜ」と理由を問われているのに解答文末が「から」で終わっていない

- ・「どのようなことか」と内容を問われているのに文末が「こと」で終わっていない

以上は小中学生(たまに高校生…)によく見受けられるミスです。もちろん入試では減点対象です。「問われたことに適切に答えられない」ということは、将来社会に出て他者から叱責される原因にもなりかねません。

- その3 心情理由の記述問題で行動や出来事に「から」をつけるだけで済ませている

-

ごく簡単な例を挙げます。ある小説の読解問題で本文に以下のような場面が描かれていたとします。

- ・登場人物がバスの席をお年寄りに譲った

- ・お年寄りが笑顔になった

そして次のような設問があったとします。

問 なぜお年寄りは笑顔になったのですか?さて、これに対して次のような答えを生徒が書いた場合、あなたが先生ならどのように採点するでしょうか?

答 (登場人物が)自分に席を譲ってくれたから。「正解じゃないか」と思った方も多いと思います。しかし、入試(模試)では「△」になる可能性があります。なぜならば、この答えは「他者の行動をどうとらえるかは人によって違う」というポイントに対する配慮が欠けているからです。

たしかに「席を譲る」という行動は、人を喜ばせるかもしれません。しかし、中には「年寄扱いされた!」と不快になる方もゼロではないはずです。「席を譲ったから」という行動(経緯)部分だけで解答を終わらせてしまうことは「席を譲られたお年寄りはすべて喜ぶ」という極端な前提条件にたった解答をしたのと同じになってしまいます。よってこの場合はその行動によって「(登場人物が)自分に席を譲ってくれたことがうれしかったから」という行動を受け止める側の心情変化もしっかり説明できてはじめて正解とすべきであるということです。

こういうミスを防ぐためには、まず答えは簡単な結論(心情理由)から考えることを指導します。ここでは簡単に言えば「うれしかったから」です。その上で何がその人を喜ばせたのか「行動(経緯)」を上乗せする手順を身につけさせます。

特に、いわゆる難関校と呼ばれる学校を受験する生徒がこの「△」解答をしてしまうと、おそらく1点を争う難関入試では合格を逃す可能性大です。国語が苦手だと「国語の記述はとりあえず部分点が取ればいい」という方針になりがちです。しかし、そういう初歩的かつ初期段階の指導しか受けていないと、その生徒はいつまでたっても減点されない解答を書くことができなくなってしまいます。ましてや国語以外にも苦手な科目を抱えているケースだと、この部分で得点を伸ばすことは非常に大切になってくるでしょう。

ところで「本当にそんな細かいところまで入試は求めているのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。もちろん受験生に求める解答精度は学校によってまちまちです。ここでは一例として、中学受験のトップの中のトップ、筑波大学附属駒場中学・高等学校のHP「各教科の学習でめざすもの」にある国語科の先生からのメッセージ『豊かな言葉が、君の豊かな世界をつくる』を引用してみましょう。

国語って、何をする教科なのでしょう。日本語で書かれた本は読めるし、作文だって書ける。話すことはもちろんできる。生活は不自由してない気がするのに、なぜわざわざ学習するのだろう?

(中略)

豊かな言葉が、君に豊かな世界を見せてくれます。君の世界は、君の言葉が作ります。言葉こそが君の世界です。

国語の授業は、この言葉について学ぶ授業です。より多くの言葉を学び、より多くの本を読み、そこからより多くの考え方を知りましょう。そうやって、いま君の目から見える世界を、もっと豊かに広げていくこと。それが、国語の授業がめざすものだと、私たち教員は考えています。

言葉にも色々な働きがあります。自分の意見や気持ちを人に「伝える」働き。それを何か他のものにたくして「ほのめかす」働き。中には<凍てつく炎>のように、意味はよくわからないけど、言葉と言葉の結びつきから別の「新しいイメージを生み出す」働きもあります。私たちは、このうちのどれか1つというものではなく、全ての言葉の働きについて君に学んでもらい、自分の世界をより豊かにしていくことを望んでいます(入試問題にも、そのようなメッセージを込めているつもりです)。

(2024.0209現在、筑波大学附属駒場中学・高等学校HPより抜粋、中略・赤字は編集)

入試問題に込められた思いにまで触れられています。入試終了後、集まった受験生答案を先生方がわくわくしながら採点される様子が目に浮かぶようです。

さて、豊かな言葉を身に着けることを生徒に望むこの学校の入試問題において、部分点狙いの、しかも本文キーワードをつなげただけの、その場しのぎの記述解答が果たして満点の評価をもらえるでしょうか。私にはそんな希望的観測を持つことはできません。先のバスの座席譲りの例でいえば、お年寄りの感情を「伝えきれていない」解答に完全な丸をくれるとは思えないのです。

もちろん、学校が公表しない限り採点の実際はその学校の先生方にしかわかりません。ただの杞憂に終わるかもしれません。しかし、特にこのような難関校で合格を目指す上では、やはり万全を期した指導をするに越したことはないと考えております。

- その4 線引き・印付け指導しか受けていない

-

この話は大学受験生にも深く関係があります。

大前提として線引きや印付けの指導は、小学校の低学年生、または年齢に関わらず極度に国語に苦手意識を持つ生徒に対する指導としては大変効果的な作業指示であることは間違いないと思います。

- 小説文では

-

- 「登場人物に丸をつける」

- 「登場人物の気持ちがわかるところに線を引く」

- 論説文では

-

- 「接続詞(接続助詞)」

- 「対比構造」

- 「筆者独自の用語定義(~とは、など)」

- 「筆者の主張(~である、~が重要である、など)」

文章を読むときに、文字の羅列に目線ばかり走らせて、文脈をとらえるという意識が薄い段階の生徒にとっては「意識づけ」としてこれらは非常に有効です。

一方で、ここで問題となるのは、線引き・印付け指導で国語指導のゴールになってしまっているケースです。徹頭徹尾「線引き・印付け指導」のみで国語の授業を展開する塾・予備校の先生は結構いらっしゃいます。「本文さえ読めれば設問は解ける」という考えがそのご指導の前提にあるためでしょうか、線引きしたキーワードをもとにして本文の内容を「きれいな板書」で整理することに多くの授業時間を費やしているように見えます。

残念ながら中・高・大学受験を問わず、難関校の国語で得点を伸ばすにはそれでは足りないと考えています。実際本番の解答を受験生たちに再現させてみればわかることですが、本文が理解できていも設問の意図がくみ取れず記述で減点されたり、本文のキーワード表現を多用した誤答選択肢にかえってひっかかったりと、記述・選択問題に関わらず、「設問対応力」がそのまま入試の合否を左右したケースが多いものです。

また、国語がある程度できるようになった生徒に「線引き・印付け指導」を行い続けても、その生徒の成績は頭打ちしてしまうのがオチであるように思います。特に模試で国語の成績が中程度(偏差値40台後半~50台後半くらい)以上の成績を出せてはいるものの、それ以上の上昇をできずにいる生徒たちにとっては、この指導が圧倒的に弊害となってあらわれているケースをよく目にします。さらに悪いことに、生徒本人はもちろん、指導されている先生方すらも、それを弊害として認知して自覚することは大変困難です。そういう中程度レベルのお子さんを持つご家庭からのご依頼は、本当に国語を苦手としている生徒の場合と同じくらい多い、というのが私の実感です。

低学年のうちは線引き・丸付け指導で国語がある程度できるようになっても、受験学年になってから成長が頭打ちし始めたというお悩みがある場合はぜひご依頼いただければと思います。

もちろん線引き・印付け指導だけで国語ができるようになったという人もいるでしょう。しかし、それは文脈を構成する要素に「注目するようになったから」できるようになったのであって、線引き・印付けという「作業をしたから」ではないのです。

意外に見落とされがちなことですが、線を引くということは「1度読んでみた結果、大切な内容の行だとわかり、その上でその行をなぞること」です。ある行に書いてある内容が線を引くに値する箇所であるかどうかは、読んでみなければ当然わからないことです。つまり、線引き・印付け指導自体が、生徒に行の「2度読み」をさせることになるのです。そのような指導のみが世の中の国語指導の大半を占めるようになった理由について、私なりに思い当たる節はありますが、ここでは省きます。ここで強調しておくべきことは、線引き・印付けをやらずに済むのであれば「やらないに越したことはない」というごく単純な事実です。

受験生が注力すべきことは「線や印で問題用紙を埋め尽くすこと」ではなくて、「正答で解答用紙を埋め尽くすこと」です。そのために必要なことは「設問文を理解して」「本文をもとに正しく設問に答えること」に他なりません。「登場人物」「人物の心情」「接続詞(接続助詞)」「筆者の主張」などを自分自身に意識させることができるように成長したのであれば、1行3秒近くかけて本文に線を引く「作業」をやめて、設問文の意図を正確に読み取り、丁寧に解答用紙を埋めていく方に時間を割くように転換していくべきでしょう。手段が目的にならないように気をつけなければならないのです。あくまで目的は「正答で解答用紙を埋め尽くすこと」です。

以前個別指導をしていた小学4年生の男子にこう聞かれたことがあります。この子は他の首都圏有名集団塾を掛け持ちしていた子です。

「先生、国語の線引きってやらなきゃダメですか?」

なぜ疑問をもったのか理由を聞けば

「どこに線を引くかで迷って、かえって時間がかかるから困っている」

とのことでした。

この子は国語の偏差値はすでに60台前半はありました。比較的国語は得意な子です。教材も1学年上のものを扱っても全問正解するくらいでした。その実力を踏まえて即座にこう答えました。

「今日からやらなくていいよ」

するとその子はこう答えました。

「それだと(通っている集団塾の)先生に注意される」

当然そう心配するだろうとこちらも察していたので、

「集団の先生に教わるときは少しだけ線を引いて、テストのときはやらなくていいよ」

とアドバイスしました。

その後、彼は外部生として受けた日能研の公開模試において国語で満点を出し、見事に全国1位をとりました。小学生が先生に気を遣いながら問題に向き合う姿は不憫でしたが、自分にとって必要なことを取捨選択できたのは立派でした。

以上の例が示すことは、指導する側にとって大切なことは「作業指示」や「きれいな板書」をしただけで、満足のいく国語指導ができたと勘違いしてはならない、ということではないかと考えています。「生徒本人の思考」と「設問が求める解答」との乖離を生徒に自覚させ、その生徒の到達段階に合わせて改善できるように適宜解決方法を提示し、行動を修正させるアウトプットの訓練を絶えず指導していくことが大切だと考えております。

また、それは国語が苦手な生徒のみならず、得意な生徒がより限界を更新して、小学生が中学生、中学生が高校生、高校生が大学生レベルのランクアップした読解力を身につけていくことも可能にします。

- その5 要素の抜けを許容してしまう甘えがある

-

記述の設問において「主語が抜けている」「経緯が抜けている」など、何か要素が抜けている解答を目にすることがあります。これは生徒の側に「ある種の甘え」があるケースがほとんどです。これは大学受験生にもしばしば見受けられます。「甘え」と断言してしまうと極端に精神論的で、しかも令和の時代には厳しく聞こえてしまうかもしれませんが、これは「子どもならではの弱点」とも言い換えられます。

さてどのような弱点かというと、それは「自分の答案を(大人の)採点者が本文と照らし合わせて抜けた要素を補って解釈して採点してくれる」と心のどこかで期待してしまう感覚が拭えていないことです。まだ精神的に自立しきれておらず、身の回りの一切の世話を保護者にゆだねている小学生児童には特に多いようです。その場合、国語の読解以前にまず「解答欄に書かなければわかっていないとみなされる現実」を強く意識させる指導が必要です。このことが理解できていない段階では、指導を重ねても成績向上はほぼ望めません。自分の解答には自分で責任を持つということです。「そんな当たり前のことを?」と思われるかもしれませんが、そんな当たり前のことを言語化してしっかり伝えていくことが子どもにとっては大切なのだと実感しております。

そうして身についた責任感は当然の流れとして「テスト中の見直し」の精度も高めてくれます。すると国語のみならず、他の全科目のケアレスミスも防止することになり、結果として受験者としての総合得点を大きく押し上げて合格が近づくのです。以前小5年生の男子で、国語の指導を担当しただけ全科目20ずつ偏差値を伸ばした生徒もいました。逆に言えば、この責任感が身につかない間は、ずっといわゆる「ケアレスミス」を全科目にわたって連発し続け、どんなに有名な集団塾に通い、家庭教師もつけ、多くの時間とお金を授業にかけても効果が見えてこないのです。受験生自身の「心がけ」はとても大事なのです。そしてその子どもの「心がけ」を変えるのは大人の「声かけ」です。

ここで問題になっていることは、言うなれば子どもならではの「無意識レベルの甘え」なのです。そもそも人間は、無意識レベルの甘えを意識できるようになり、自覚を持って改善していくことで精神的に大人になっていくものでしょう。ただ、その過程と進度・速度は当然個人差があります。大人びた小学生もいれば、子どもじみた高校生もいます。やはり、生徒の状況を正確に見極める目と、それに合わせた指導力が欠かせないのです。

- その6 主語と述語がかみ合っていない

-

小中学生に多いケースですが、高校生でもしばしば見かけます。特に100字近くの長い字数指定の記述問題や、大学の推薦入試の小論文や志望理由書の記述において多く起こりがちです。その原因は、結論を固めないまま頭から書き出してしまっていることでしょう。

書き始めた主語と、書き終わった述語との間に新たな主語(もしくは付け足したいこと)が生み出され、その述語の主語が特定できなくなっているパターンが多いです。主語を書いたらいったん対応する述語でしめくくる。もし文を続けるなら、接続助詞を使うか、もしくは接続詞を使って2文に分けて続ける。そういった注意点で細かい添削を受けて、何度も書く練習をすることが大切です。(指導する先生によっては記述の設問をパターン化して答案の「型」を生徒に指導する方もいらっしゃるようですが、こちらもどうやら一長一短があるようです)

- その7 説明文と論説文の違いがわかっていない

-

小学校低学年で扱われる文章は論説文ではなくほとんどが説明文です。基本から応用レベルの学力を問う中学入試では説明文は多く出題されているものの、高校・大学入試へとレベルや年齢が上がるにつれて論説文の出題が圧倒的に多くなっていきます。さて、これはなぜでしょうか。まず説明文と論説文の違いを考えてみましょう。

説明文とは「ある知識について初見の人を対象に説明する文」です。一方、論説文とは「ある専門的分野の知見から現代社会に潜む課題の問題提起やその対策について論じる文」のことを言います。

簡単に言えば、説明文の場合、読む側は知識を整理して終わりです。具体的には、一文の「主語と述語」と、それに付随する「修飾語」の把握さえしっかりできれば、設問にも簡単に対応できる文章題なのです。それゆえに「主語・述語・修飾語」を学び始める低学年層の読解練習にはうってつけです。

そして、そもそも説明文に筆者の主張など存在しません。言ってしまえば、ただの知識の紹介文に過ぎないからです。問われる設問は、事実を正しく把握できているかを選択肢で選ばせたり、事実の因果関係を記述させたり、同内容の箇所を部分的に抜き出させたりするものなどがメインとなります。

一方、論説文にはある問題点についての筆者の主張が存在します。段落構成は読者に納得してもらうプロセスです。読む側にとって、前後の文・段落同士の「文脈」を把握して、正しく主張を追いかけていくそのプロセスを順守することが読解の絶対条件となります。

また、論説文では客観性を担保するため、表現される内容も抽象的になりがちです。抽象表現に傍線が引かれて「どのようなことか?」と具体的説明を求める記述問題は、論説文読解の王道設問といえるでしょう。

さらに、結論のニュアンスを正しく伝えるために文末の助動詞が細やかに使い分けられていきます。そして、選択問題においては、本文をもとにして選択肢を客観的に、かつ繊細に判断していく力が求められます。それだけではありません。段落ごとの構成を答えさせる問題や、筆者の説明意図を問うなど、設問となる論点も多岐に渡ります。総じて、説明文とは求められている読解力のレベルが違うのです。だからこそ、学年が上がるにつれて論説文の出題量が説明文にとって代わっていくのでしょう。

加えて、論じるにあたり専門的知識が前提となる場合は、序盤の段落は知識紹介の「説明文」になり、読者との知識の共有が済んでから心置きなく「論説文」になるパターンもあります。

もちろん、説明文ならすべて簡単だ、というわけではありません。中学入試を例にとりますと2024年度栄東中(東大Ⅰ)では、竹内早希子著『巨大おけを絶やすな! 日本の食文化を未来へつなぐ』 (岩波ジュニア新書、2023年)を出典として、醤油醸造などに用いられる木桶の実態の取材をもとにした説明文が出題されています。そして出題された設問は本文の抽象表現を具体的に説明させる記述を織り交ぜるなど、やはり論説文で出題されるような難度の高いものが多くを占めていました。難関校受験では根本的に「説明文と論説文の違い」を認識させた上での指導が必要になってくるのです。

ところで、「その4」で上述した線引き・印付け指導は、たいていは説明文を扱う小学校低学年から行われます。だからもし、論説文が多くなる受験学年でも同じような指導をしていると、気づかぬうちに設問に対応できなくなってくるのです。このことは指導する側でも意外に見落とされていることが多いようで、私との授業で初めて気づく生徒は少なくありません。指導する側は、はっきり生徒に論説文と説明文の読解の違いを明示する必要があるのです。

- その8 物語文と小説文の違いがわかっていない

-

さて、説明文と論説文の違いの次は「物語文と小説文」の違いについてです。物語文はフィクションの色合いが強めの文章です。ストーリー進行はナレーター目線でなされることが多く、心情と行動の一致を俯瞰した目線で把握しやすくなっています。また登場人物の心情もわかりやすい言葉で表現されているのが特徴です。「登場人物の気持ちがわかるところ」に「線を引く」ことで、重要な箇所が際立ちます。そして、設問も「起きた出来事の整理」「心情の理由」「行動の理由」などを単純に問うものがメインとなります。まさに低学年層の学習にはうってつけの国語教材です。

一方、小説文は物語文よりもリアリティがあり、登場人物の相関関係や社会的な背景などが織り交ぜられてストーリーが紡がれていきます。人間が登場人物ではないこともありますが、基本的には人間心理や倫理観をもとにして読者に訴えかけてくる「テーマ」が存在します。登場人物の心情は、セリフや行動、または表情のみならず、自然描写にも織り込まれ、比喩などの様々な表現を駆使して巧みに描写されていきます。

以上の違いを踏まえると、注意点が見えてきます。例えば、小説文において物語文の読解のときのように「気持ちがわかるところに線」といったアプローチを忠実に実行してしまうと、セリフに線、行動に線、表情に線、自然描写に線…とまさに「線だらけ」になってしまいがちです。線を引いた本人すらも何のために引いた線なのか区別がつかなくなります。その結果、その「作業」をしたこと自体が意味をなさなくなります。

また、あまりに線を引くところが多すぎて絞ることができず、「どこに線を引けばいいかわからない」という悩みを訴え始める生徒も出てきます。線引き・印付け指導だけをしていると、こういう生徒が路頭に迷うことにもなってしまうのです。

さらに、小説文では設問も複雑化します。ストーリー進行がナレーター目線のこともあれば、首尾一貫して主人公目線の小説もあります。あるいは、ときにはっきりと、ときにぼかしつつ、読者の感受性に状況解釈をゆだねる作風の文章もあるでしょう。そうなれば物語文より設問のレベルが当然高くなります。特に婉曲的に述べられた心情や、比喩に込められた筆者の表現意図を問う問題など、描かれている状況を明確に共有できていない生徒には答えるのが難しくなる設問も登場してくるのです。やはりこのことも意外に見落とされていることが多く、私の指導を受けて初めて気づく生徒は少なくありません。

そして何より、小説文の読解問題は「テーマ」を把握することが大切です。「テーマ」の把握のために設問が設置されていると言ってもよいでしょう。その小説で著者が読者に何を訴えかけようとしているのか。それを把握する事がストーリーの理解につながり、結果として設問を解答する際の方向性が決まるのです。

- その9 論説文と小説文の読解アプローチを混同している

-

前述のように各文はそれぞれ違います。そして、その違いを踏まえて読解アプローチをとることが重要です。特に、論説文に対するアプローチで小説文を読解しようとするとうまくいかなくなることがあります。

まず、論説文における筆者の主張は1つですが、小説文における登場人物の心情は場面によります。よく国語が苦手な生徒が選択肢の問題で苦戦して「全部合っているように見えた」と感想を漏らすことがあります。これは論説文を解くアプローチで小説文を解こうとしていることが原因の1つだと感じています。つまり、論説文を解くときのように「本文に書いてあったか」という目線で選択肢を選ぶと、小説文読解では混乱します。なぜならば、登場人物の心情は「場面による」ため、各場面で描かれた心情が書かれている選択肢は当然「全部本文に書いてあった」ことになってしまうからです。

この勘違いは小学生に限らず、大学受験の高校生にもよく見られます。

- その10 読書量が足りないので集中力が続かない、小説読解で点を落とす

-

「国語の成績と読書量はやっぱり関係ありますか?」とよく質問されることがあります。「やっぱり」と表現されているところから、なんとなくその重要性は理解できているのでしょう。もちろん答えはイエスです。

では、なぜ関係があるのでしょうか?それはやはり、まずは小説文の読解力に直結してくるからだろうと考えています。簡単に言えば、小学生なりに知り得た人生経験の差が、そのまま小説文読解の点数差につながってしまうということだと思います。特に小5以降の教材や模試では物語文よりも小説文が主流となり、読書量の少ない子が国語の成績を下げる理由の1つになることがあるのです。

本、特に小説を読まないことによって国語の成績に差をつけられてしまう要因は大きく分けて3つでしょう。

1つ目は、学校の範囲外の社会常識全般を背景とした小説文を読み取れなくなる恐れがあることです。基本的に中学受験では、家族の情愛や他者との友情をテーマとしたものを題材とする文章が出題されがちで、背景の理解にそこまで困らないこともあります。しかし、その登場人物は小学生とは限らず、中学生や高校生であることが少なくありません。それどころか「戦国武将」であることさえあります。例えば2020年渋谷教育学園渋谷中学校第1回入試では、星新一著『城の中の人』を題材として出題されました。登場人物は、豊臣秀頼、その母淀君、そしてライバルの徳川家康などです。豊臣家の家族の情愛はまだ読み取れたとしても、臣下にして最大の政敵となる徳川家康と豊臣家の駆け引きなどは、およそ小学校生活をしているだけではおよびがつかない政治的世界観です。もちろん社会科の歴史において人物名や起きた出来事の知識は知っていたかもしれません。しかし授業時間の関係上、人間(大人)の駆け引きの機微までは細かく習うことは珍しいでしょう。

2つ目は比喩や婉曲表現を字面通り直接的に受け止めてしまい、ストーリーを追えなくなることです。「その8」でも述べた通り、小説文は物語文と違って比喩などの様々な表現技法が駆使されます。よって、あるワードが表現技法なのか、それともただの事実伝達なのか、この2つの見極めが読解の前提条件になります。その区別がつかないと読解上大きな誤解が生じることになってしまうのは想像に難くないでしょう。「目が点になる」という表現を読んで、漫画『ドラゴンボール』の登場人物「ミスターポポ」の表情を思い浮かべるようなものです。選択肢の問題において、正解とは程遠い選択肢を選ぶ生徒が見受けられることがありますが、だいたいこのケースに該当していることが多い印象です。

3つ目ですが、これは小説に限らず、単純に集中力の問題です。集中して文字を読むことに慣れていないということです。

以前、ある小学生のお母さんがこんなことを心配されていました。

「子どもが幼児のころぐずりだしたときなどに、絵本を見せたり読み聞かせたりするのではなく、ついタブレットの動画を見せて対応していた。そのためか、字を読むのを嫌がるようになってしまった」

ということでした。

それが直接的な原因であるかどうかは断言できませんが、少なくともその可能性はあると考えるのが自然かもしれません。同じような不安を抱えていらっしゃる保護者様も一昔前よりは多いのではないでしょうか。動画は受け身でも情報が入ってきますが、本は能動的に働きかけないと情報を得ることができません。その能動性を必要とされることが、読書に慣れない子どもにとっては面倒くさく感じるのでしょう。

もちろん、放置するわけにはいかないでしょう。今や能動的に学ぶ「アクティブラーニング」が学習効果に与える好影響は広く知られています。読むのが苦手な生徒には、まずは自覚をさせて、少しずつ慣れていくように接していくことが大切だと感じています。

さて、読書をすることによる小説文読解力への良い影響を述べてきました。一方で見落としがちなことは、読書をしていても論説文の読解に良い影響があるとは限らないということです。やはり論説文は論説文で読み慣れている習慣がない限りは、すぐに読みこなせるものではありません。読解力を伸ばしたい文章のジャンルを見極めて演習をこなしていく必要があるのです。

- その11 インプットしてきた情報に偏りがある

-

最近の若者はテレビを見なくなったと言われて久しいですが、テレビを見るご家庭でも好んで見る番組の内容は様々でしょう。

- 「バラエティ番組は下品なのでNHKしか見ない」

- 「ニュースは面白くないのでバラエティ番組だけ見る」

- 「勉強になりそうなクイズ番組だけ見る」

- 「好きな俳優のドラマ(映画)は毎週欠かさず見る」

などなど

もちろん、ご家庭の教育方針として、どれが良いとか正解だとか、そういう基準はないと思います。ただ、「苦手な小説文読解を克服するために見る」という視点で考えた場合、1つだけ正解があると考えています。それは「ドラマ(映画)を見る」ということです。「その8」で述べたことにも関係しますが、特に読書を苦手とするお子さんにはかなり有効だと考えます。

なぜならば、ドラマなどは小説を原作としていることがあるからです。文字でわからなかった小説文の内容も、脚本をもとに映像化され、しかも有名な俳優さんたちがわかりやすく演じて見せてくれます。セリフに込められた感情のみならず、セリフ化されない感情も表情や姿勢、さらにバックに流れる情景描写や音楽など、文字では理解できなかったかもしれない情報をしっかりと目や耳に焼き付けて心から理解することができるのです。まだ社会に出ていない子どもたちにとって、人間社会を学ぶための格好の教材ともなり得るでしょう。

もちろん親御さんからすると教育上の観点から見せたくない番組もあるでしょう。しかし、余程ふさわしくないものは別として、入試問題は親御さんと同じフィルターを通して出題文を選定してくれるとは限らない、ということは念頭に置いておくとよいでしょう。つまり、場合によってはご家庭にとってその文章が好ましかろうとなかろうと、出るものは出るということです。

例えば、男子校の国語の問題で、女子同士の喧嘩シーンが出題されることもありますし、子育てに苦悩する母親、仕事のイライラを家庭に持ち込む父親、両親がおらず祖父母に育てられる子どもなど、自分の家族観では知ることもなかった多様な価値観のもとに暮らす登場人物が出てくることがあります。ドラマなどを見ることで、偏らず広く、自分以外の人物からの視点を容易に疑似体験することができるのです。

繰り返しになりますが、ご家庭の教育方針としてドラマなどを見せないことが悪い、という話ではありません。こと中学受験の、そして国語の、さらに小説文の読解という非常に部分的な受験対策の視点から見た時にはテレビは有効なのではないかということです。もちろんテレビの見過ぎには注意しましょう。

ところで、自分以外の人生観を知るという意味では、ことわざ・慣用句・故事成語などの学習も大変有効でしょう。それらは先人たちから送られた経験則・人生訓ですし、小説文のテーマともなり得るものです。単なる漢字語句問題対策としてだけでなく、それらを成り立ちからしっかり学ぶことも国語力向上に役立つでしょう。

- その12 初見の漢字熟語を自力で解読できない

-

本文の2字熟語において、上も下も知らない漢字ではないのに熟語としては初見、ということがあります。そういった初見の熟語を自力で読み解けるかどうかも読解力に深く関わってきます。上下の漢字ともに知っている漢字だと、ついわかったふりをして軽く読み流してしまう癖をもっている生徒は高校生にも多く見られます。その読み流しが、読解不全を助長させてしまう可能性があるのです。

普段の漢字学習から1字1字の漢字の持つ意味を意識することが大切さを強調して指導することが大事です。そして、漢字同士が組み合わさって、2字熟語全体としてはどういう意味になるかを考えながら読み進める癖を身につけさせるのです。

日ごろからトメ・ハネ・ハライなどの漢字の「字面」や「音」だけではなく、漢字そのものが持つ「字義」にも目を向けて学習させる指導が大切です。入試問題でもその習慣があるかどうかが問われます。特に難関校の漢字書き取り問題において、使っている漢字は簡単な2字熟語でも容易に答えられない問題が出題されることがよくあります。それらは「字義」を意識した学習ができていたかが試されているのです。

漢字学習は日々の積み重ねが大切です。後々過去問対策をやり始める時期にそのことに気がついたとしても、もう取り返しはつきません。明篤學舎では「二字熟語の組み立て」の基本知識を整理し、受験学年になる前にしっかりと漢字学習の習慣を身につけさせていきます。

- その13 付属語(助詞・助動詞)を軽視している

-

日本語における付属語は文意を繊細に確定していく上で大変重要な役割を担っています。それを軽視するということは、とりもなおさず「論説文の筆者の主張」や「小説文の作者の表現意図」を軽視することにつながりかねないほど危険なことなのです。小学生の場合、音読させてみるとその重要性を理解しているかどうか一目瞭然で見分けがつきます。

ただ、これに関しては一概に子どもたちのせいとばかりは言えないところがあります。なぜならば、学校はもちろん、どの塾も文法学習は他教科とのカリキュラム調整の都合上どうしても少ない授業時間しか割り当てられないことが多いからです。それは授業する側も影響しているようで、教える機会が少ないためノウハウをうまく身につけることができずにいる塾の先生も結構見受けられるのが現状です。

またその1でも述べたように、黙読が雑な子は特にひらがなで書かれる付属語をそもそも読み飛ばしたり、読み間違えたりしているケースも少なくありません。

明篤學舎では文章読解の時間とは別に、必ず漢字・語句・文法・古典などを扱う時間を設け、生徒の読解状況に合わせてしっかりと対策を取っていく指導を行います。

以上、いくつか挙げてまいりました。他にもまだまだあります。

例えば、

- 「文法知識が足りず設問指示と解答文末の品詞を合わせられない」

- 「具体情報を抽象化できない」

などなど。さらに「国語の成績と精神年齢の相関関係」は国語力を左右する非常に重要な情報だと考えておりますが、かなり個別具体的な話になってしまうのでここでは省きます。

いずれにしても、国語が伸び悩む見逃せない要因はたくさんあり、人それぞれです。またこのことは、決して小学生に限りません。中学・高校、あるいは大学進学後もここで述べてきたことが原因で国語の苦手を引きずっているケースは決して少なくない、というのが私のこれまでの指導実感です。それこそ、2018年に出版されて話題を呼んだ書籍『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』(新井紀子著、東洋経済新報社)で描かれている読解力の低さの実態は、塾の立場で国語を教えてきた者にとってはもっと前から肌感覚で実感してきていることなのです。

国語を指導する側には、生徒それぞれの苦手の原因をしっかり探り当てる経験が求められます。いかにAI技術が進化しようとも、これは人間の指導者にAI技術がとって代わることは今後もまず不可能でしょう。明篤學舎では、授業を通じて生徒たちの苦手をあぶり出し、その対策を考え、実行させていくことに注力した指導を展開していきます。

高校受験(中学生)

- 指導形態:5教科指導(中3私立のみ受験生の9月以降は3教科+高校先取り学習)

- 国語(対面の少人数集団授業)

数学・英語・理科・社会(AI技術教材『アタマプラス』+対面補講等)

※1科目の個別指導をご希望の場合は別途ご相談ください - 時間:集団授業(国語)1回120分/月4回(※第5週は授業なし)

- 前半19:30~20:30(国語知識・古典)

- 後半20:30~21:30(文章読解)

- 中1:水曜日 中2:木曜日 中3:金曜日

- ※土日は補講(定期テストや業者テスト、過去問などの対策)

- ※数英理社の『アタマプラス』は自分のペースでどんどん進められます

- 料金:月謝制¥35,000(税込)

- 定員:各学年10名

- ※『アタマプラス』は各自の実力に合わせて学習計画が作成されます

- ※『アタマプラス』は自宅学習がメインとなりますが、計画ノルマ未達の場合は対面補講の対象となります

- ポイント1:国語は直接指導

-

明篤學舎では国語を塾長による集団授業で直接指導し、他教科はAI技術を活用した教材での自主学習と補講対応(定期試験期間はテスト対策も実施)で行う形式です。

国語は対面の集団授業で行うことで、自己と他者の思考の違いを認識して参考にするとともに、自分の意見を他者に理解してもらうことで自己肯定感を高める機会を作り、切磋琢磨して学習できる場を提供します。中学生になると学校の部活動などで周囲との関わりを学ぶ機会が増え、他者の目線を想像して自己を深く見つめだす時期でもあるため、特にこのような国語指導が有効になるのです。

また、記述や選択のミスにつながる思考のクセは自分で気づくことは大変難しいことです。ましてコミュニケーション力の養成の一端を担う国語においては、先生と生徒、生徒と生徒との間の問答を通じた対話が不可欠であり、その過程こそが国語力を向上させる大きな要因の一つでもあります。そしてこれは人と人との直接的な関わりがあって初めて成り立つものであるため、現段階でのAI教材には実現不可能な学習体験です。

もちろん漢字やその他の語句知識を暗記するためのAI技術を活用した教材は開発されており、それらも暗記ツールとしては役立ちます。しかし、やはり国語の文章読解においては、本人の思考のクセを修正し、ミスの原因を指摘し、ミスをしないようにするための解決策を提示するということは、この先も当分はAI自技術では実現できないのではないかと考えています。

- ポイント2:国文法は読み書きの土台

-

明篤學舎の国語は文法の学習をおろそかにしません。正しい読解や答案記述には文法の知識は不可欠です。例えば、活用形や活用の種類の学習は、正確な日本語記述において欠かせませんし、助詞・助動詞の付属語は文意を方向付ける大事な役割を担うため、見逃してしまうと筆者の主張の微妙なニュアンスをとらえ損ねる可能性が出てしまいます。

活用語尾や付属語を、たかが数文字のひらがなと侮るなかれです。それらをしっかり学習することは、正しい記述と文意の把握を正確にすることにつながるのです。

また国文法の知識は英語学習においても重要になってきます。国文法を学習していないので英単語の品詞や文構造に無頓着になり、結果として英語の長文読解もできなくなる生徒は少なくない印象です。

- ポイント3:私塾ならではの古典学習

-

明篤學舎は現代国文法の学習から始めて、それで終わりではありません。高校で本格的に習い始める古典文法も中学生から先取りで学習をしていきます。先取り学習と聞くと何か難しく聞こえるかもしれませんが、むしろ現代文法と古典文法は両者を比較しながら一緒に学習した方が理解も深まり効率も良いのです。そのため週1回2時間の授業のうち、必ず前半の1時間は文法・古典を扱い、もう1時間を現代文の文章読解にあてています。

現在中学3年間で扱う古典の題材は「竹取物語」「奥の細道」「枕草子」「徒然草」「平家物語」や一部の漢詩などです。いずれもよく知られた題材ですが、扱われる範囲は残念ながら極々一部です。また保護者世代から指導内容もほとんど変わっていません。さらに、学習というよりはむしろ「親しむこと」のみが目的となっているので、個々の作品の深い理解にもつながっていません。もちろん、中学校は義務教育ですので、それはそれで納得のできることではあります。

ただ残念なことは、学校のカリキュラムに準じる一般的な塾でも、年間を通してほんの数時間しか扱われないのが現状です。この状況は、まさに古典学習の機会損失だと言えるでしょう。とりわけ将来大学受験を志す中学生にとっては、狭く、薄い学習体験で終わっており、正直もったいない印象があります。

受験に必要だからという理由だけではなく、中学生から古典の学習を充実させることには大きなメリットがあります。それは「人間力を知る」ことだと考えています。現代の便利な世の中に慣れ親しんだ私たちにとっては、もはや気づくことが難しくなってきた「人間本来の持つ力強さ」や「自然に対する感受性」などを学び得るには絶好の教材ではないでしょうか。昔は目にするものが限られているからこそ、古典に綴られた文は個々の事象に対する深い洞察がなされているのでしょう。

もちろん、現代文の学習によって近代以降に根を広げた現代社会の問題点を題材にして思考力を鍛えることも大切です。しかし、それに留まることなく思考力を鍛える教材として古典を活用することも可能なはずです。

明篤學舎では現代文の学習だけでなく、国文法と古典についてオリジナル教材も活用しながら、中学校の学習指導要領枠にとらわれない学習体験を少人数制の集団授業で提供していきます。

- ポイント4:難関国私立受験・中高一貫校の定期テスト対策

-

高校古典を先取りすることは、当然受験、特に難関国私立高校受験や中高一貫校生向けの対策にもなります。

特に中高一貫生の中には、初期段階で習う古文文法の定着につまずき、古文の苦手を受験まで引きずるケースをよく見かけます。この場合、私立校の先取りカリキュラムがかえって仇となり、古文に対する苦手意識がより強固なものになってしまいがちです。

明篤學舎では現代の国文法をしっかりと定着させつつ、現代と古文に共通する文法要素を明確にしながら古典文法を学習していきます。これが苦手を作らない効率的な理解につながるのです。

- ポイント5:数学・英語・理科・社会はAI技術を活用した教材で完全理解へ

-

近年のAI技術を活用した教材の発展ぶりには目覚ましいものがあります。特に国語以外の教科では大きな力を発揮しています。なぜなら国語以外の科目は、基本的に単元ごとの理解の積み重ねで学習が成り立つからです。

まず前提として、単元ごとの理解と暗記の積み重ねではインプットとアウトプットの単純な反復が肝になってきます。そのためには、生徒が何を苦手としているかを見極めることが大切です。ゆえに、これまでは担当する講師の経験の差がそのまま生徒たちの成績差に直結してしまいがちでした。

しかし、AI技術を活用した教材にはその力がデフォルトで搭載されています。なぜならば、単元ごとに膨大な量の問題が紐づけられて整理されているからです。単元ごとに細かく演習問題を出題し、本人の苦手をあぶりだし、わからないところからわかっているところまで遡ってスタートさせてくれます。そのため、できるところから理解と暗記を積み重ねる学習の完全サポートをしてくれるのです。

このAI技術の理解度チェックの細かさと苦手の見極め精度は、一般的な塾の学生アルバイトはおろか、経験を積んだ講師にも勝るとも劣らぬレベルにまで進化してきました。そして演習機能には質問対応も整備されているので安心です。

一方、AI技術を活用した教材にもできないことがあります。それは、まず国語の文章読解の指導ができないこと、そして「優秀な学習ツールにはなれても、優秀なコーチにはなれない」ということです。AI技術を活用した教材『アタマプラス』はどこでも学習可能で大変便利ですが、進捗を管理しないと遅れが生じる可能性が出てきます。結局本人が自発的に学習に取り組むところまではAI技術はサポートできないのです。ときに厳しく管理指導する人間のコーチが必要であることは今も変わらないのです。

- ポイント6:土日補講でバックアップ

-

明篤學舎では国語の直接指導だけでなく、『アタマプラス』を用いて他教科の学習についても進捗を細かく管理します。そして万一遅れが生じた場合は、土日を利用した補講を義務付けて遅れを取り戻させていきます。

ただし、誰も補講に来ることなく個人が自主的に学習を完結させることを目標としています。毎回補講を前提としていてはいつまでたっても計画的な学習習慣は身につかず、だらだら対応し続けることは本人のためにもならないからです。本人に言って聞かせた上で、それでも全科目にわたって毎回補講が必要になるような場合には、退塾をご検討いただく場合があります。

- ポイント7:土日で定期テスト直前対策

-

同じく土日には、近隣の公立中学校が採択する教科書に合わせて定期テスト対策を行います。ただし、こちらの出席は任意です。なぜならば、日頃学習ペースが掴めている生徒の中には、補講に出るのではなくむしろ一人で苦手克服に集中したいと思う生徒もいるからです。是非、全生徒がそうなって欲しいと願って指導をしております。

塾を運営する立場としては矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、やはり「自学に勝る成長はない」のです。明篤學舎で行われる効率的な学習をバネに、各人が学年や常識にとらわれないカリキュラムで学びの視野を広げていくサポートをしてまいります。

大学受験(高校生・中高一貫校の中学生)

指導形態

- 集団英語指導(月4回 50分授業)各コマ定員10名

- AI技術を活用した教材『アタマプラス』を2科目選べます

- 個別指導(月4回 70分授業)定員10名

- 国語・英語・推薦対策 完全1対1の指導

他の科目は『アタマプラス』で必要全科目対応

曜日

- 集団英語

-

- 高校上級(水)α17:00-17:50 β18:20-19:10

- 高校中級(木)α17:00-17:50 β18:20-19:10

- 高校初級(金)α17:00-17:50 β18:20-19:10

- 入塾時のクラス決定テストにより初級・中級・上級に分かれます

- 新所沢駅周辺校の生徒を対象として時間割を設定しております

- αかβの時間帯を選択(内容は同じ、生徒のニーズに応じて変更の可能性あり)

- 個 別

-

- 高校上級(水)α17:00-17:50 β18:20-19:10

- 高校中級(木)α17:00-17:50 β18:20-19:10

- 高校初級(金)α17:00-17:50 β18:20-19:10

- 土・日の各時間(70分)

- ※詳しい時間割や空き状況はお問合せください

料金

- 集団英語

-

料金:¥13,200(税込)

- ※『アタマプラス』2科目分を含む

- 土・日の各時間(70分)

- ※詳しい時間割や空き状況はお問合せください

- 個 別

-

料金:¥13,200(税込)

- ※『アタマプラス』全科目分を含む

- ※体験授業あります

- ※高校集団英語は学年ではなく実力でクラス分けをします

- ※個別指導の時間割や最新の空き状況についてはお問合せください

- ※個別指導は空き状況によりお受けできないことがございます

- ※個別指導もオンライン受講が可能です

- ※AI教材は各自の実力に合わせて学習計画が作成され進捗をタイムリーに把握します

- ※『アタマプラス』を除いた料金割引はございません

妥協して私立大学」をなくすために

明篤學舎はAI技術を活用した教材『アタマプラス』を併用しています。それも比較的安価な料金で提供しております。これには理由があります。それは「後ろ向きな理由で国立大学受験を諦めて欲しくないから」です。

もちろん私立大学に進学することがダメだと言っているわけではありません。かくいう私も私立大学の卒業生です。問題は、高校1年生からさぼった科目があるため国立を断念するような志望校選びはしないで欲しいということです。

文理の選択もそうです。理数科目がわからないから文系に行くとか、文系科目がわからないから理系に行く、という学力ありきの志望校選択ではなく、明確な理由をもって進路を選択して欲しいと考えております。そうして考えた結果、私立であればそれはそれでいいでしょう。けれども、国立大学に行きたかったけれども、できない科目があるから私立にするというような、現状の成績だけで判断する選択の仕方はして欲しくないのです。それは本人の可能性を狭めるものだからです。そのことはひいては将来の社会全体の可能性をも狭めてしまうことになるでしょう。

その上で、まず強く認識しておいて欲しいことは「大学受験は高校1年生からが受験生である」ということです。なぜならば、大学入学共通テストでは数学ⅠAなど1年生で習う科目が単体で出題科目を構成しているからです。明篤學舎では安易に苦手を作らないように、アタマプラスを活用して胸を張って志望大学を掲げられるようにサポートしてまいります。

変わる予備校へのニーズ

近年の塾・予備校に対するニーズは大きく変化しています。一昔前は大学受験といえば名だたる大手予備校に通い合格を勝ち取るケースが多かったと思います。私も一時期大手予備校の職員をしていましたが、入会の理由を尋ねると「親が通っていたから」という回答を多く耳にしたものです。

もちろん今でも大手予備校に通う受験生はいます。しかし一方でそれらの予備校は高額な授業料とその対価となる成果が不釣り合いであることなどから敬遠され始めているのも事実です。「予備校の授業はお金がかかるもの」という親世代の持つ経済的覚悟とは裏腹に、今や低額の月額料金で全科目の授業を見放題にするサービスが登場し、YouTube等の動画を検索すれば、お気に入り配信者の学習コンテンツも容易に探せる時代になったのです。

また、いわゆる予備校の「神講師による神授業」を受講しても、学習ペースがつかめず不合格となる生徒は毎年のように存在しています。やはり、映像授業を見ただけで自学能力が伴わなければ大学受験は難しいという事実が時代とともに浮き彫りとなり、浪人生の減少傾向ともあいまって、以前のような勢いはなくなってきたというのが実情です。

確かに、授業を見るだけならば高額料金を払ってわざわざ予備校に入会する必要はありません。ただ同時に、授業を見ただけで合格できるほど大学受験は甘くもありません。どんなに良い授業を受けようとも、自分で復習する習慣がなければ思うような合格は得られないものです。そうした事実を踏まえたからでしょうか、授業をしないことを売りにして参考書学習の管理をメインサービスとする塾もあらわれてきました。それらは大手予備校に通っても成績を伸ばしきれなかった生徒たちの検証から生まれたブランディング戦略とも考えられます。

また大学受験の勉強を個別指導の塾でまかなうご家庭も増えてきております。個別指導といえば、以前は集団の授業についていけない学力が低迷している生徒が受けるサービスというイメージがあったのも事実です。しかし近年は、一度しかない大学受験の機会を最高の環境で準備して迎えてもらいたいという保護者のニーズが高まり、大学受験でも集団の予備校と苦手科目の個別指導の併用をしたり、さらには全科目を個別指導で受講したりするケースも増えてきているのです。

明篤學舎では個々の生徒の状況に合わせて、最適な指導ペースと学習進捗管理を行う体制を整えております。

個々の状況として例えば、

- 「部活が忙しい」

- 「学年を越えて先取り学習がしたい」

- 「通塾が難しい」

- 「暗記が苦手」

- 「質問するのが恥ずかしい」

- 「そもそも何がわかっていないかがわからないので教えてほしい」

- 「自分の志望校に合わせた対策をコーディネートしてほしい」…

- 「復習を管理してほしい」

などが挙げられます。

これらのニーズはすべて個別対応・オンライン・AI教材を組み合わせた当塾であればすべて解決可能です。大学受験にはある程度の根気が必要です。しかし、昔のように精神論一辺倒になることなく、使える最新技術を活用していくことによってより経済的かつ効率的に学習できる時代になったのです。また、特に大手予備校が大学生アルバイトにやらせている進捗管理は、塾長が一人ずつ管理していくため、生徒たちの「やりっぱなし」をなくし、着実な学習効果を導いていきます。

増えるベテラン講師へのニーズ

前述のように、大学入試は現在の保護者様の世代のものとは大きく変化してきています。改めて簡潔に言えば、良い授業を受けるだけでなく、個々の状況とニーズに合わせ、管理と自学を平行して実現できる学習環境が求められているのです。そのため大学受験でも個別指導を選択する生徒が増えてきたのです。

さて、そうなると学生講師ではなかなか対応が難しくなります。そもそも学習塾産業は大学生アルバイトが主体のサービスで、学生時代に家庭教師や塾でアルバイトなどを経験したことのある方は少なくないでしょう。高校入試レベルの解説程度ならば大学生でも問題ありません。また大学受験でもいわゆる日東駒専レベルを上限として大学生アルバイトに指導を任せる基準の塾もあるでしょう。

しかし、生徒の学習管理となると簡単にはいきません。率直に言えば生徒と先生の年齢が近すぎるというのがうまくいかない事例の一番の理由でしょう。教える側と教わる側の人生経験に大差がないため、先生の言葉に「共感」することはあっても、目を見張るような新たな「発見」は得にくくなるからでしょう。つまり、先生の言葉が強く生徒の心に刺さず、自分に足りない部分の発見に至らず、成長も鈍化・停滞するわけです。

また、人が「共感」によって得られるのは「安心」です。しかし、受験勉強において必要なことは今の自分に「安心」することではなく、むしろその逆です。「不安」を消すために努力して勉強することこそ、大きな成長につながるのです。「安心」の空気に満ちた先生と生徒の間では、生徒が宿題をしなくてもナアナアに流され、そもそも宿題をやったかどうかのチェックもせず、受け持つ生徒が受けた模試の成績にも無関心で現状把握もせず、生徒の志望校の過去問も研究しないことから当然の帰結として生徒の志望校合格までのビジョンも示さず入試本番を迎えてしまう…。そんな「人生をかけた受験生とバイト感覚の学生講師の関係性」が織り成す負のスパイラルに陥った事例は私も周囲で多く見聞きしてきましたし、その度に人との出会いの大切さと恐ろしさを痛感せざるを得ませんでした。

結局、どの塾に通うかではなく、どの先生に習うかが大事なのです。幸いなことに、今の保護者様もかつての自身の通塾経験等から判断して「人」で選ぶ視点をお持ちの方が増えているように感じます。

昨今、塾の現場では学生アルバイトだけでなくベテラン層の比重が高まってきています。また「学生NG」というご要望でお申し込みをされる保護者様も増えております。明篤學舎はプロの塾長1人の塾です。そして千冊以上の赤本を所蔵し、生徒の志望校から逆算したカリキュラムと学習管理を提供してまいります。

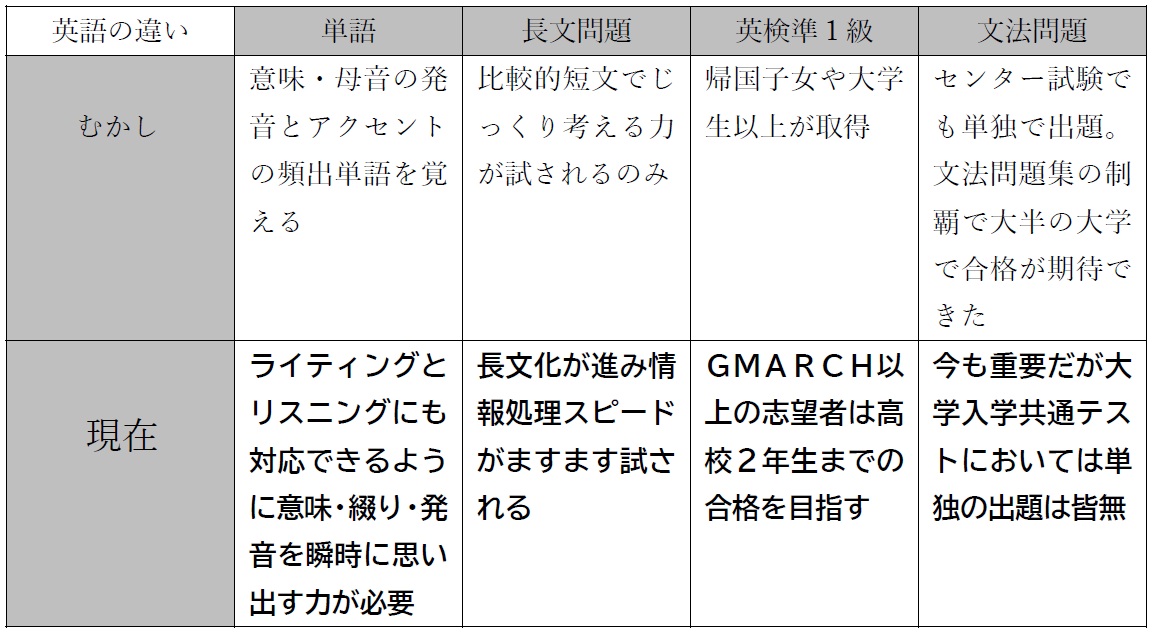

変わる大学入試

ところで、近年大学入試は大きく変化をしています。英語を例にして、簡潔に保護者様の世代との違いをまとめると次の通りです。

ご存じの通り、センター試験はその名称が「大学入学共通テスト」に変更されました。そして変更されたのは名称だけでなく、その中身も大きく変わりました。単に「知識・技能」の定着度を測るのではなく、「知識・技能」を活かした「思考力」「判断力」「表現力」が試される比重が大きくなりました。出題語数も約1000語多くなり、図表の読み取りも合わせて思考力とスピードが試されます。つまり、よりスピード感をもって大量の情報を処理する能力が試されるようになったのです。

またそれに伴い、私立大学の入試でも大きな変化が起きています。英検などの外部試験を活用して「書く」「話す」技能を加えた4技能スコアによって受験資格や優遇措置をとることが主流になりました。例えば英検は準2級が受験資格、2級で加点措置、準1級合格またはスコア2500以上で英語は満点扱いになるなど、その存在価値が大いに高まってきています。

今後はどれだけ高いスコアで合格したかが争われるようになってくるでしょう。英検は2級までは高校英語の学習で十分に対応できますが、準1級は語彙レベルが飛躍的に上がり簡単に合格することができません。昔は帰国子女か大学生以上が取得するケースが多かったですが、今やバスや電車の中で英検準1級用の単語帳を学習している高校生を目にする機会も増えてきました。中には帰国子女でもないのに、中学生以下で準1級を取得する生徒も出てきていますし、中学生で1級を目指すような生徒も現れています。

明篤學舎ではこういった時代の変化に対応できるように、英語の集団授業では学年でクラス分けをしていません。その生徒の実力に見合った学習内容を提供していくためです。

そして、入試が変われば学習ツールも変わります。私もそうでしたが、保護者様世代では例えば「桐原の英頻(桐原書店出版の英語頻出問題総演習)」をやっておけば大丈夫」など、先輩から後輩へ代々受け継がれてきたベストセラーの参考書や問題集頼みの受験勉強を経験されてきた方も多いのではないでしょうか。もちろん現在でもそれらが有効であることには変わりません。文法問題のみの大問を出題する私立大学はまだまだたくさんあります。それに、今の時代にも頼りになる問題集はたくさんあります。実際に生徒に合ったものを紹介するもしております。

しかし、昨今の4技能が試される入試においては、文法問題集の制覇はあくまで英語学習の土台作り、一つの学習過程・手段でしかないのです。単語に、発音に、文法に、長文読解に…、4技能が試される入試というのは、それらすべてにどれだけ「習熟」しているかが勝負なのです。特に共通テストにおいてはスピードが命です。実際、現役生のほとんどが高校2年生または高校3年生の最初に受ける共通テスト模試で、時間内にすべての問題が解けずに帰ってくることが非常に多いです。時間内にすべての問題を解くスピードを身につけるためには「習熟度」を高めるしかありません。「理解している」「時間をかければ思い出せる」というだけでは不十分で、慣れているので「すぐ解ける(習熟している)」という状態まで作り上げる必要があるのです。

そして単語の意味変換・発音に対する「習熟度」を高めることは、当然リスニング対策にもなるのです。単語の意味を思い出すのに時間がかかっていてはリスニングにはついていけないからです。同時に、意味変換の瞬発力はライティング問題においても大きな力を発揮することは言うまでもありません。

明篤學舎の英語指導(集団・個別)

- ポイント1:わかりやすい英文法授業

-

英文法は英語学習の土台です。大学受験では出題数が減少傾向にあるとはいえ、そのことに変わりはありません。明篤學舎の大学受験英語指導は、まず高校英文法として必要な内容は約20回で一通り終わらせてしまいます。集団授業クラスは初級から上級にわかれ、各級の理解度に合わせて必要があれば中学校の復習からわかりやすく解説をします。そして、習った内容を二度三度と繰り返して学習するカリキュラムを構築しているので「習熟度」を高めることができるようになっています。上述の通り、この「習熟度」こそが、今の入試に求められる「スピード」の源になります。

ところで大学受験の卒業生からは「今まで習った英語の先生の中で一番わかりやすかった」といううれしい言葉をいただくことが度々あります。自分なりにその理由を考えてみますと、おそらくその最大の原因は私自身が中学・高校受験の講師として塾での指導キャリアをスタートさせたことだと思われます。中学受験の理科・社会など学習範囲は大学受験の内容に及びます。小学5、6年生に対して大学受験の高度な内容を教えるわけですから、当然わかりやすく、かみ砕いて教えていく技量が大変重要になるのです。そういう環境で指導技術の研鑽を積み重ねてきた私にとって、高校生に説明を理解してもらうことは実はとても容易なことだと感じております。

- ポイント2:AI×対面確認テストで効率的かつ強固な英単語暗記

-

英単語暗記アプリ「モノグサ」を有効活用して超効率的な英単語学習を提供します。定期的に繰り返すことで英単語に対する習熟度を高めて瞬発力を養います。暗記率が数値で可視化されるので、進捗も管理しやすく遅れが発生しなくなります。

同時に『システム英単語』を用いた単語テストを対面で実施し、生徒の進捗をしっかりと管理するとともに、ライティングの基礎力となるフレーズを塊で覚えていきます。

- ポイント3:徹底した過去問主義

-

英文解釈や長文読解は過去問をベースにおこないます。英文解釈や長文読解のための問題集や参考書も数多くありますが、そのほとんどが数年単位での改訂しかなされず、最新の入試傾向を反映できておりません。どうせやるなら文章も設問も自身の志望校レベルにしっかり合わせた学習をした方が効率的です。その点において過去問はベストな教材であると言えます。

その授業を実現するために、明篤學舎では千冊以上の大学入試過去問を取り揃えております。これは個人塾1教室の蔵書数としては極めて稀で、かなり膨大な量と言えるでしょう。

- ポイント4:中高一貫の中だるみ防止

-

中高一貫校の私立に通う生徒で、高校になってから英語が苦手となる生徒たちにはある共通点があります。それは中学英語の内容に対する「習熟度」が足りないということです。公立の中学校に通う生徒たちのように、高校受験のためにいったん中学英語の演習量を確保するタイミングがないことが大きく影響しています。

特に多いのが「理解はしているが再現できない」というパターンです。こういう場合、日々の単元のワークはそれなりに解けても、定期テストや模試などの総合テストになると点がなかなか伸びません。100%自力で正解を再現できるまで習熟していないからです。中高一貫の6年間で理解度のみを重視した学習を繰り返してきた生徒が、高校3年生になった時に単元がランダムで出題される模試に対応できないという悩みを口にし出すことが非常に多いです。よくスポーツ分野で「名選手だったからと言って名監督になるわけではない」と言われますが、理論と実践はまるで別物であるということは勉強においても言えることでしょう。

高校受験は中学英語における最終的な実践力が試される場です。その場が設けられていない中高一貫校の生徒たちは、ある意味成長の機会損失を起こしているとも言えます。自律心をもって総合力を身につける学習をすることは簡単にできることではないでしょう。特に、英語を苦手とする高校生のライティング答案を見ていると、この機会損失の深刻さを目の当たりにします。中学英語で習う動詞の時制におけるミスが多発したり、語順がおかしくなっていたりするなど、いずれもかなり中学初期段階で習う部分で失点しているケースが多く、そのミスの頻度は公立中学校出身の生徒たちよりも比較的多くなるのが実情です。実際、高校受験を控えて演習量を確保した公立の中学3年生ならばまずしないであろう初歩的なミスを、あろうことか中高一貫校の高校3年生がしているケースを目にすることだってあるのです。それはSAPIXや四谷大塚の中学受験模試偏差値で60を超えるような難関校と言われる学校の生徒でも目にします。その度に、中学受験指導もしている身からすると、つい「もったいないな」と感じてしまいます。この生徒が小学6年生の時には、中学受験をしない子たちとは圧倒的な学力差がつくくらい勉強して難関私立中学に入学していたはずです。それなのに、結局公立中に通う生徒たちが高校受験をするタイミングでは追い抜かされ、追い抜かされてしまった自覚がないまま高校生活を送ってしまっている生徒も多いのです。

そんな状況では、「3年生になったら取り戻そう」と思っていても、そう簡単にはいきません。結果として、取り戻し切れずに満足な入試を終えることができず「大学受験を軽く見ていた」と反省を漏らすのが、難関中高一貫卒業生たちの「あるあるばなし」になっているように思えます。

明篤學舎はプロの塾長1人が中学受験・高校受験・大学受験のすべてを指導対象としています。そのため心構えの面において、本人にはわかりにくい自身の客観的な立ち位置を明確に示し、本人の中だるみを防止します。また学習内容の面においても、何年生のどの分野でつまずいたのかなど、的確な診断を下して、効率的に、わかりやすく基礎から説明し直し、理解を積み重ねていけるように指導します。高校生になってからでも中学英語の内容から取り戻すことができます。どうぞ安心してお任せください。

- ポイント5:中高一貫校の教科書準拠ワークに注意

-

中高一貫校では先生のオリジナルプリントとは別に、教科書に準拠したワーク教材が配布されて、それが授業の基幹教材として扱われて定期テスト範囲になることが多いです。そして、この準拠教材の解答冊子は生徒に配布されない場合が多いです。その理由は、授業の予習を自発的に行わせて、授業時の解説に集中してもらうための措置だと思われます。

しかし、この措置は元来学習を自発的に行える生徒にとっては成長のあしかせとなる場合があります。なぜならば、自主的に先に進もうとしても解答冊子が手元にないため答え合わせができず、解き直しもできず、学校の遅い進度に縛られることを余儀なくされるからです。

私立に通わせたのだから公立と比べて先進的な学習カリキュラムで学習できる、とは限らないケースが実際にあるのです。それどころか、私立校によっては残念ながら公立に通う生徒よりも学習進度や理解度に遅れが生じていることも珍しくありません。例えば英語では、高校受験がないため中学英語を仕上げずに大学受験の勉強を始めてしまう高校生が後を絶たないのが実情です。

明篤學舎の個別指導では本人の実情と志望校に合わせてカリキュラムをアレンジして、本人にとって本当に必要な学習ペースを確保して、着実に理解をさせていきます。

個別指導(国語)

- ポイント1:現代文ニガテ克服のカギは「思考のエラーを追究すること」

-

そもそも日本に生まれ育ち、日本語で書かれている文章が読解できないということは不思議なことではないでしょうか。もちろんその理由は一言では語れません。なぜならば、その原因は人それぞれで、多岐に渡るからです。もちろん、高校の現代文は内容の難易度が高くなるということもあるでしょう。しかし、それは現代文に必要な知識を身につけることで解決するはずです。問題なのは、その知識を身につけた上でもなお、現代文の正答率が上がらないことがあるという事実です。

現代文の苦手をなくすためのポイントは「その生徒独自の思考のエラーを修正していくこと」です。そのエラーは、本文読み取り時に起きることもあれば、設問の解釈時に起きることもあるでしょう。そして、本人にあった対応策を提示します。そのために、まず本人が何でつまずいているのかをあぶりだしていく必要があるのです。

明篤學舎では、授業において一方的に講師から本文の内容を解説するのではなく、生徒と質疑を交えてしっかりと対話し、生徒の思考のエラーを修正していく授業をしていきます。

- ポイント2:対話形式の授業なのでリモートでもOK

-

明篤學舎では大学受験生の国語は完全個別の1対1で塾長が対応し、本人に合わせた授業を展開しています。通学や部活で忙しい場合はリモートでの授業をお勧めしています。書画カメラを整備しているため、こちらでメモした内容を画面上で見ることができます。画面で見るため、対面での授業よりもむしろ大きくはっきりと見えます。さらに、板書として書いた内容をPDFで送ることもできるため、対面よりもむしろ非常に効率良く授業を受けることができると評判です。

またリモートならば夜間に通塾する必要もないので、安心して学習を進めたいという場合にも大変お勧めです。

- ポイント3:中学生でも理解できる古典指導

-

古典の学習においては、明篤學舎はそもそも日ごろから中学生に対して先取りで高校古典を指導しております。高校古典を中学生にもわかるように指導するノウハウがあるため、古典が本当に苦手な高校生でも問題なくゼロから学習を進めることが可能です。

- ポイント4:充実の過去問指導による設問対応力を身につける

-

明篤學舎では大学受験用の過去問蔵書数も充実しています。大学受験は学部や入試制度ごとに問題が違うことから、集めると膨大な冊数になります。そのため、余程大手での予備校でもないかぎり、あまり所蔵していないケースが多いのが一般的です。

明篤學舎は大手の予備校にも負けないほどの蔵書数を誇り、その数はすでに千冊以上を超えております。主要大学は数十年分の傾向対策ができるように環境を整えています。

受験指導の肝はやはり過去問です。読み方を教える先生は大変多いですが、個々の生徒の志望校に合わせた過去問ごとの解き方を教わる機会はなかなか得られるものではないでしょう。その機会こそが、設問のクセの把握から時間配分に至るまで、徹底的に傾向を探っていくことを可能にして、合格を引き寄せる原動力となるのです。

個別指導(推薦対策)

- ポイント1:増加する推薦枠

-

近年大学側は推薦入試枠定員を増加させ、入学者の早期かつ確実な確保に動くようになりました。今や大学入試は推薦から受験するのがトレンドになりつつあり、今後その傾向はますます強くなる見込みです。

- ポイント2:高まる評定の重要性

-

そのため学校の定期テストによる評定の重要性が増加し、文系理系の区別なく全科目を学習していく姿勢が1年生から求められているのです。ただ1年生からの学習が大切なことは今に始まったことではありません。特に共通テスト入試を必要とする国立大学を志望する生徒は1年生から受験生であることに変わりはありません。

- ポイント3:充実の志望理由書・小論文・面接指導

-

総合型推薦においては、国語教育に力を入れている明篤學舎は当然小論文対策も充実しております。さらに私自身、民間企業のみならず、公務員試験の面接も突破し、さらに面接する側も経験してきています。合否を決める面接官が納得して合格点を出せる志望理由書や面接対策を一緒に考えていくことができます。

- ポイント4:アタマプラスで全科目の評定を確保

-

学校型推薦においてはいうまでもなく学校内の評定が重要になってきます。高校受験に合格したその日から大学受験が始まっている、といっても過言ではありません。明篤學舎ではAI教材「アタマプラス」により、科目に偏ることなく全科目を学習していく体制が整っています。

お気軽にお問い合わせください。

明篤學舎へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

- メールでのお問い合わせ

- メールでの下記からお問い合わせ下さい。